【摘要】 每届奥运会,好像榜上前几名都是中、美、俄等几个大国争夺名次,因为大国们在体育赛事上的强劲表现,以至于我们都默认奥运会就是大国的角逐

每届奥运会,好像榜上前几名都是中、美、俄等几个大国争夺名次,因为大国们在体育赛事上的强劲表现,以至于我们都默认奥运会就是大国的角逐。

然而,论国土面积和人口,还有一个大国,在体育赛事上的表现,好像并不太符合一个“大国”该有的样子。

圣马力诺,一个人口3万多的袖珍小国,而印度,人口都快15亿了,结果排名还在圣马力诺下面。

BBC“力挺”印度,结果惨遭打脸

本次东京奥运会,印度共派出了120名运动员,主要参加举重、拳击、摔跤、射击、射箭和羽毛球等85个项目的比赛,应该说印度派出的运动员也不少,参加的项目也不少,然而只有一银一铜两枚奖牌。

在东京奥运会开始之前,印度已经将奥运首金视为自己的了。印度媒体也在大肆宣扬,“奥运首金将对中国说不”、“夺取首金势在必得”。

眼见现在靠实力无望了,印度干脆“另辟蹊径”,搞一些幺蛾子。

印度雅虎近日转载一篇新闻称,中国49公斤级女子举重选手侯志慧在赛后被要求留在东京,接受特别的兴奋剂检测。

如果检测结果有问题,那么获得亚军的印度选手米拉拜将递补获得金牌。

这个新闻让印度人都沸腾了,好像金牌都胜券在握了。不过很快印度就被打脸了。

世界反兴奋剂机构表示对此事一无所知,负责东京奥运会兴奋剂检测的国际测试机构也表示,没有这件事。

甩锅不成,印度就开始各种找借口。自1980年曲棍球也不再夺金了,射击就成为了印度夺金的唯一希望,此届奥运会印度派出了15人组成的射击队,参加气枪、手枪和飞碟三个分项,10个小项的比赛。

7月23日,BBC在奥运专题报道中,大肆吹嘘印度选手的过人之处,并断言“印度选手会在中国的传统优势项目中击败中国队,例如射击、射箭和羽毛球等,捧回大量奖牌。”

如今射击比赛已进行多场的角逐,中国射击队成功摘取3枚金牌,反观被BBC大肆鼓吹的印度,竟然一枚都没有。

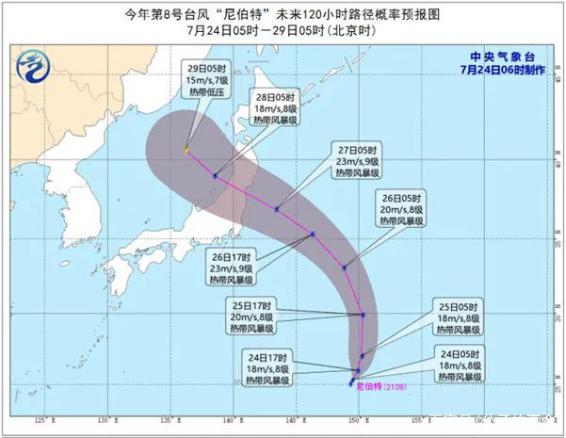

印媒马上开始找借口,说由于日本面临第8号台风“尼伯特”的威胁,所以一些比赛项目不得不进行调整,这使得很多印度运动员“错失机会”。射击领域的失误,还归咎于“设备出了问题”。

如果是天气原因,受影响的又不止印度选手,如果说设备出问题,为什么比赛前不做好检查呢?显然这借口并不能服众。

堂堂“大国”,容不下几枚奖牌?

印度从1900年第二届奥运会就开始参加,截止到这次东京奥运会却只得过9块金牌,共计29块奖牌,还比不上我们在一届奥运会上的斩获;有几届奥运会甚至是颗粒无收。

而印度这9枚金牌,其中有8枚来自曲棍球项目。

曲棍球的最后一枚金牌是在1980年获得,直到2008年北京奥运上的射击比赛,宾德拉获得金牌,打破了印度28年没有金牌的尴尬。

不过,在2016年的里约奥运会,印度再一次让国民失望了,0金牌结束了奥运之行。

作为世界人口数一数二的大国,也经常把中国视为头号劲敌的印度,为何在体育上表现得如此不尽人意,这么大的土地和人口,难道就孕育不出几块金牌吗?

先来看看印度客观外部条件。

整个印度几乎没有什么像样的训练设施,又由于地处热带地区,室内温度非常高。因此大部分运动都选择到室外进行,这就成为他们发展体育的一个瓶颈,像奥运金牌数量众多的游泳、体操等,几乎都是室内运动。

到了室外,结果连像样的跑道都没几条。

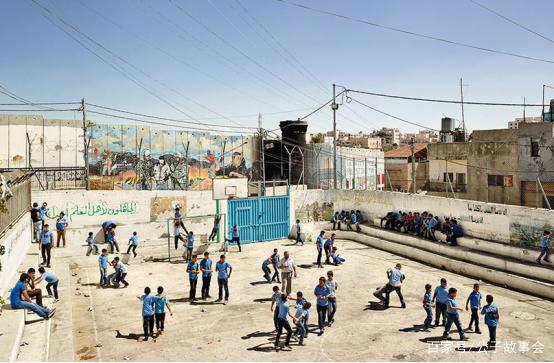

而一般都是学校的操场会有跑道,而印度的很多学校所谓的操场往往只是一块泥土平地;一条符合运动员训练,甚至满足跑步爱好者使用的跑道,在很多学校里都不常见。

印度大部分学校是这种条件

而炎热的气候,也不适合让人长时间在室外训练,至于室内体育馆,除了大学,其他地方真的是太少见了,毕竟印度一个动不动就停电的国家,实在不愿花费多余精力修建大量费电的体育馆。

糟糕的外在条件让印度想大力发展体育举步维艰,不过“想法总比困难多”,印度难道不会想办法攻克这些障碍吗?这就要聊聊内因了,印度人为什么不想办法改变?

对于印度而言,国家正在迎来高速发展时期,多数家庭更希望孩子通过文化学习改变人生命运,这也是在贫富分化极其严重的社会中最直接有效的逆袭方法。

因此印度青年追求的是工程师、医生、教师等稳定职业,相对而言,体育则没有那么受欢迎,高付出,高风险,低回报的投资,普通家庭并不愿意承担这个风险。

在这种社会环境下,体育被视为一种爱好,而不是一份好职业,在印度,好多人还在忙着谋生,搞体育花钱花力气不说,还耽误挣钱。

同样在印度的传统中,体育运动是低等种姓的游戏,身为高等种姓的贵族是不屑于选择体育训练的,在印度传统文化中,高种姓注重精神修行,以食素、禁欲、苦行为荣,以食肉、休闲、体力劳动为耻。

因此跑、跳、游泳等体育活动在高种姓眼里,就是体力劳动,被视为无聊“嬉戏”,完全不值得浪费时间。

印度的饮食结构也成为阻碍运动员发展的障碍,运动员的饮食都有严格的规定,而且为了保证蛋白质的摄取,肉蛋奶肯定是少不了的。但印度人流行素食,饮食禁忌特别多。

在吃肉的问题上,也成为印度人迈向运动员生涯的门槛。

印度素食

在体制方面,我国采用“举国体制”,通过政府的投入,发掘有天赋的人才,然后组织起来系统性的培养。

可惜这对于印度来说是做不到的,目前看是没有希望的。印度政府没这个组织和协调能力。

举个例子,2016年里约奥运会上,印度运动员玛尼诗·拉瓦特在20公里竞走项目中取得了13名的成绩,中国老将王镇则卫冕冠军。

中国老将王镇和印度运动员拉瓦特

王镇虽然因为训练和家人聚少离多,但至少不用为生计发愁,并且享有一流训练设施,聘请国际知名教练。

拉瓦特对比王镇,那待遇可差太多了,他需要同时打两份工、同时靠父亲的养老金接济才能支撑自己的竞走生涯。他只能在家乡的公共道路上训练,并且常常遭到路人和亲友的嘲笑(因为竞走姿势被人们嘲讽像鸭子走路)。

印度政府基本不会给这些人提供专门的场地,聘请专门的教练去指导他们,这些热爱运动的印度人,可能最后也渐渐被外界压力磨平了热情。

最后,就是印度喜欢的运动,都太“小众”。

板球作为印度的国球,球迷有7.3亿人,占印度人口约54%。似乎只有在举行板球比赛时,印度人才不分种族、语言、宗教、贫富等隔阂的存在。

板球起源于英国,盛行于澳大利亚、新西兰、印度、孟加拉、尼泊尔等英联邦国家,受众面并不大。

有一个运动深受印度全民热爱的运动——卡巴迪。这个运动很多人都不知道是什么,和我国的老鹰捉小鸡差不多。这个运动只有印度和周边几个国家流行,很难流行到全世界......

当然,公子本身并不是因为印度没有金牌就看不起他,只是印度拥有那么多人口,经济也在发展,但在体育建设上实在是掉队了。

印度最大的问题,还是经济水平不够,在绝大多数人口都挣扎在温饱线的国家,普通人很难燃起对体育的热情,而印度政府,或许用《摔跤吧爸爸》里的一句话总结最好:

当时西方抨击我们的“举国体育”,一些网民也不理解为什么要下这么大力去搞体育建设,从许海峰的奥运第一金,到如今的暂列东京奥运金牌榜第一,中国也并不是要一定去争什么世界第一。

一个国家和民族要有一种向心力,这种向心力是哪来的?就是民族自豪感。

中国大力发展“举国体育”,培养优秀运动员夺冠的目的就在于此:让国民普遍拥有民族自豪感,进而推动经济发展,保障国内社会和谐稳定向前。

这一枚枚金牌,不仅仅是运动员本人的荣誉,更是全体国民的自豪。

这届奥运会上,截至目前让你印象最深刻的是什么?

如果你还想听更多有趣故事,可以留言告诉公子。记得关注我的公号“公子故事会”