【摘要】 8月2日,山西晋中。介休交警大队通报交警自爆赶“任务”罚一次管三个月:对涉事中队展开专项整顿,对涉事民警予以停职接受调查处理,并开展

8月2日,山西晋中。介休交警大队通报交警自爆赶“任务”罚一次管三个月:对涉事中队展开专项整顿,对涉事民警予以停职接受调查处理,并开展专项整治。

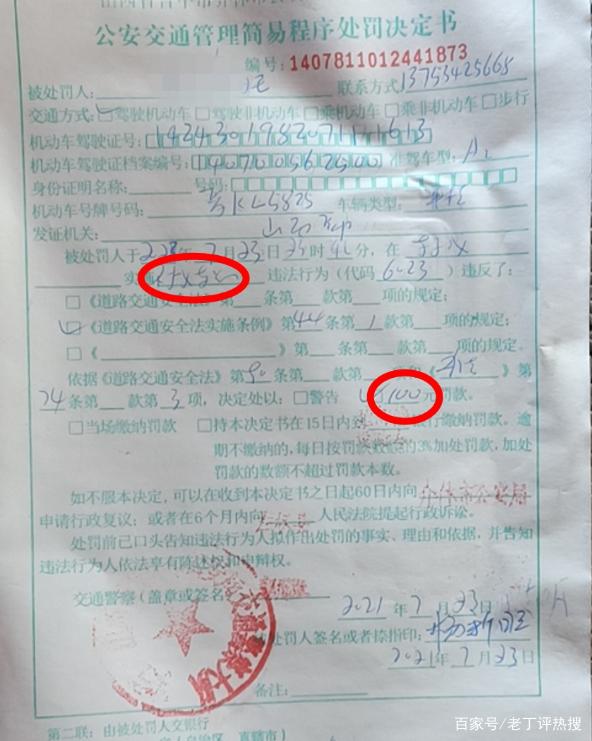

从警方的通报和现有的视频来看,基本可以确定网传情况大致属实。这也再一次把一些交警过度执法、逐利执法现象推到前台。

像这种“罚款包月”,显然任务性质明显。这一现象并非介休独有。据媒体报道,在少数地方,司机从交警手里拿到“月票”后,交警会登记车牌,超载上路被查后,只要出示月票,就可顺利通过,不再受处罚。比如,某地交通执法人员和交警上路执法,现场向过往货车收取200~800元不等的罚款。司机称,交了钱后,能够在这条省道上管一个月。

执法工作的目的是为了纠正违规者的不良行为,教育当事者依法守规。当事者违规受到处罚,只是代表本次违规行为。如果罚一次管三个月,三个月里即便再怎么违规,执法部门也是睁一只眼闭一只眼,那么司机或许就会有反正交了钱就没人管的心态,严重超载、横冲直撞现象就会增加,也由此埋下巨大的安全隐患。相信这也是交警部门不愿看到的。

公开信息显示,自1995年以后,全国公安交通管理部门实现了交通违法处罚的罚缴分离和收支两条线,任何单位不得给公安机关、交通管理部门下达或者变相下达罚款指标。1996年施行的《中华人民共和国行政处罚法》规定,“任何行政部门都没有权利私自处理罚没款,都要上交国库”。今年7月15日,新修订的行政处罚法正式实施,第三十三条新增了“首违不罚”规定。也就是说,在理论上,交警没有乱罚款的动力。

今年4月,北方某县调研发现,这个山区县一年的一般公共预算收入才1亿多元,令人吃惊的是,当地交通违章罚款一年竟“创收”了3000多万元。交通罚款竟然“撑起”了地方可用财力的1/3。当月在成都召开的全国公安交通管理工作会议上,公安部再次强调,进一步规范交警执法处罚,严禁过度执法、逐利执法、粗暴执法。看来,逐利执法的现象或许更应该由当地政府多多反思。

如果交警部门不再主动乱罚款多罚款,当地政府却以财政不能满足交警执法开支为由暗示交警部门罚款,实际上还是等于财政按一定比例将罚没款返还给行政执法部门。这暴露出一些欠发达地区在经济发展上缺乏科学化法治化的创新思路,在政府节约支出上缺乏更加精准的策略。

欠发达县市必须紧紧抓住振兴乡村这条主线,突出非工业型产业发展,把生态建设作为大战略产业来发展,加快城镇化建设,加快电商进农村,提升农民收入,让农民提升消费水平。同时,解决好机关事业单位人浮于事的问题。如果总想着走罚款经济的捷径,必然恶化中小企业的营商环境,中小企业交不上税,吸纳就业人口减少,反而更让政府财政捉襟见肘,从而形成恶性循环。

对于县市的上级部门来说,下达各种指标一定要符合当地的实际,如果指标过高,县市财政无法保障,同样有可能让他们寻找灰色的增收途径。